Sommaire

1. La Karakoram Highway est un lien indispensable pour les établissements pakistanais de haute altitude mais aussi une importante et prometteuse artère économique pour l’économie chinoise.

2. Le support attentif et «amical» de la Chine assure le bon fonctionnement de la KKH en l’absence d’un Etat Pakistanais défaillant.

3. Dans le Nord, sur le tracé de la KHH, Islamabad abandonne nombre d’autres de tâches de service public normalement à la charge d’un Etat. Sa légitimité s’en trouve fragilisée.

4. Islamabad conserve une certaine unité nationale grâce à un discours islamique et tourné contre Israël ainsi que grâce à un état de guerre justifié par l’entretien du conflit cachemiri.

5. Les outils, spécifiques et limités, de la cohésion nationale pakistanaise peuvent, à terme, avoir des conséquences contraires au but poursuivi.

6. Conclusion : le Pakistan et le nouvel ordre centre-asiatique ?

7. Remerciements.

1. La Karakoram Highway est un lien indispensable pour les établissements pakistanais de haute altitude mais aussi une importante et prometteuse artère économique pour l’économie chinoise.

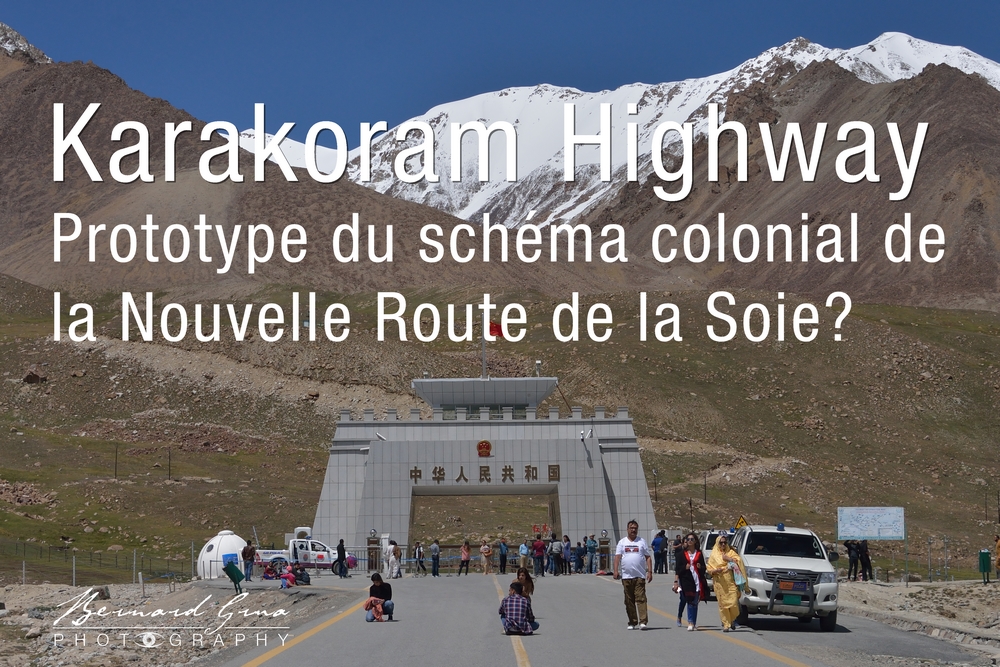

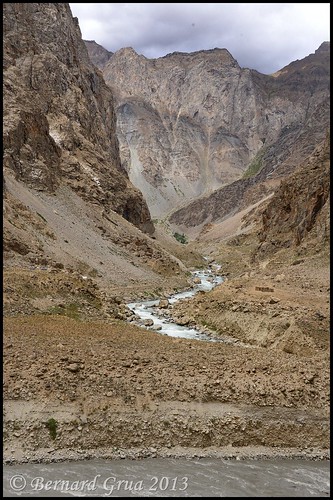

La Karakoram Highway (KKH) part d’Islamabad dans le Pendjab pakistanais pour rejoindre Kachgar dans le Xinjiang chinois à travers des environnements spectaculaires dont la grandeur et l’âpreté ont peu d’équivalents dans le monde. Suivant principalement une partie du cours du fleuve Indus puis celui de la rivière Hunza, elle s’étire, dans la haute altitude de jeunes montagnes, sur des pentes particulièrement instables souvent composées de sables, de graviers et d’errantes masses rocheuses, dans une zone à forte activité sismique. La KKH est donc en permanence victime d’éboulements et de glissements de terrain obstruant, voire détruisant, une voie vitale reliant les peuplements du Nord du Pakistan. Certains tronçons doivent être dégagés et remis en état régulièrement. Ils doivent, parfois, être reconstruits quand une section de la route a disparu.

Sost, poste douanier pakistanais en aval du Col de Kunjerab, frontière avec la Chine. Camions en attente de chargement le long de la Karakoram Highway – Photo B. Grua 2018

Cette artère n’en est pas moins importante pour la Chine. Elle relie ses territoires occidentaux (et continentaux) à l’Océan indien. Elle lui donne, de plus, accès à un marché voisin, pour l’instant peu solvable, mais comptant environ deux cent millions de clients potentiels.

L’intérêt chinois est une forme de « chance » pour le Pakistan par rapport à la situation de la M41, la « Pamir Highway » au Tadjikistan, en particulier pour sa part le long du fleuve Panj, un environnement naturel très semblable à celui de la KKH. Là bas, la M41 qui fait face sur des centaines de kilomètres à la rive afghane est exposée à une déréliction sans fin n’ayant aucun sponsor étranger depuis l’effondrement de l’URSS. Elle est, de plus, traversée par des pistes de contrebande menant des champs de pavot du Badakhshan afghan au marché russe.

Si les dimensions sociales et surtout économiques de la KKH sont fréquemment mentionnées, il convient de ne pas en oublier le caractère stratégique. De fait, cette voie pourrait être un cordon permettant le déploiement rapide de l’armée pakistanaise le long d’une zone disputée avec l’Inde. Le cas échéant, elle faciliterait une intervention militaire chinoise. Notons, quand même, qu’en raison de ses défilés, de ses viaduc, de ses tunnels et de l’équilibre précaire des masses qui la surplombent, le trafic de la KHH peut être coupé par une intervention déterminée requérant des moyens réduits.

Dans les montagnes, sur des sédiments arides et en équilibre précaire ainsi que sujets à l’érosion, chaque mètre carré de la précieuse terre agricole est gagné grâce à de lourds travaux de terrassements manuels, à l’élaboration de longs canaux d’irrigation et à l’apport de matière organique. La construction de la Karakoram Highway y a été lancée sans que les populations spoliées soient indemnisées des terrains qui faisaient vivre leurs foyers. Il en subsiste des amertumes.

La Chine a très largement participé à l’édification de cet ouvrage. Elle est fortement impliquée dans son maintien en état

2. Le support attentif et «amical» de la Chine assure le bon fonctionnement de la KKH en l’absence d’un Etat Pakistanais défaillant.

La propriété (il s’agit bien du terme qui est employé) du Cachemire dans son intégralité est la plus importante revendication nationale pakistanaise. Il faut, néanmoins, se souvenir que le Pakistan a, en 1963, dans le Nord Cachemire, a été contraint « volontairement » d’abandonner, à la Chine, sa souveraineté sur la Vallée de Shaksgam et de reconnaître l’annexion, par la Chine, de l’Aksai Chin alors administré par l’Inde. Ont suivi un accord commercial, un accord sur le trafic aérien et le démarrage conjoint des travaux de la Karakoram Highway.

En 2010, c’est tout un pan de montagne qui a glissé entraînant le village d’Attabad, tuant 20 personnes, laissant des milliers d’habitants sans maison ni terre, obstruant le cours de la rivière Hunza, noyant une partie de la KKH ainsi que des agglomérations attenantes, empêchant la livraison de matériels de secours et de subsistance aux établissements situés en amont du village disparu.

Dans les années qui ont suivit la catastrophe et l’irruption de l’immense masse liquide enfouissant 19 km de route dans ses profondeurs, les véhicules joignaient, difficilement, les deux extrémités émergées de la chaussée en étant transportés sur des barques, assemblées sommairement. L’Etat pakistanais a été, à plusieurs reprises, mis en cause par les populations sinistrées pour la faiblesse de son assistance.

La Chine, au nom de «l’amitié» entre les deux pays, et au titre d’une «charité bien ordonnée», a entrepris de construire des tunnels dans la paroi de la rive gauche afin de restaurer la continuité de la voie et la reprise du transport de ses marchandises.

Autre exemple plus récent, au cours de l’hiver 2018-2019, la KKH a été bloquée par d’importantes chutes de neige. Face à l’inertie de l’Etat pakistanais, la Chine a « offert » un chasse-neige afin d’être certaine que son trafic soit rétabli dans de brefs délais.

L’histoire condamne à juste titre les excès des colonisations passées. On oublie pourtant comment elles se sont progressivement mises en place en suivant leur propre logique interne. Prendre le contrôle des infrastructures et créer des situations financières interdépendantes peuvent entraîner une perte de souveraineté en raison de ce que l’on appelle une debt trap diplomacy. Au Pakistan des préoccupations se font jour concernant cette possible évolution.

3. Dans le Nord, le long de la KHH, Islamabad ne peut pas assurer nombre d’autres tâches de service public normalement à la charge d’un Etat. Sa légitimité s’en trouve fragilisée.

Les habitants du Gilgit-Baltistan ont des droits de vote plus réduits que les autres Pakistanais. De même, contrairement aux autres régions, c’est Islamabad qui est censé administrer directement le Gilgit-Baltistan.

Pourtant, le lien que les populations du Gilgit-Baltistan ont entre elles ou avec les grandes métropoles du Sud du pays est assuré par la Chine via la KKH. Néanmoins, dès que l’on sort du ruban d’asphalte objet des soins de Pékin, le réseau est principalement à la charge des maigres ressources locales. Ainsi, les itinéraires pour Jhel et pour les vallées de Shimshal ou de Chapursan comptent au nombre des routes particulièrement dangereusese.

La scolarisation est principalement menée par la fondation de l’Aga Khan. Lequel, résidant en France, est aussi le leader spirituel des habitants de la Hunza, majoritairement ismaéliens.

La santé est généralement procurée par des ONG étrangères dont, là encore, l’Aga Khan Foundation. Phénomène peu connu, le Japon apporte, lui aussi, une importante contribution humanitaire sans, apparemment, en attendre de compensation économique.

De son côté, en plus d’une police présente, instruite et professionnelle, l’Etat pakistanais, propose essentiellement et quasi uniquement une alimentation électrique plus qu’aléatoire en raison de fréquents délestages. Ce sont là ses deux principales contributions au quotidiens des populations.

En conséquence, face à ces abandons, seuls la religion, le nationalisme et la désignation de boucs émissaires à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire peuvent en assurer la cohésion.

4. Islamabad conserve une certaine unité nationale grâce à un discours islamique et tourné contre Israël ainsi que grâce à un état de guerre justifié par l’entretien du conflit cachemiri.

En ce moment, la contrepartie à «l’amitié» chinoise est le mutisme à l’égard du million de musulmans du Xinjiang (où, en plus des Ouïgours, on trouve des Pakistanais, des Kirghiz, des Wakhis, des Tadjiks, des Kazakhs…) internés dans les camps du goulag chinois, juste au bout de la KKH. La contrepartie fut aussi le silence sur le nettoyage ethnique des Rohingyas en Birmanie, pays satellite de la Chine. On mentionnera, par ailleurs, la bienveillance de certains services d’Islamabad vis a vis des Talibans, voire leur armement, lesquels s’en prennent d’abord aux disciples du Prophète que cela soit au Pakistan ou en Afghanistan.

A contrario, le drame des Palestiniens, du fait d’Israël, est largement et légitiment dénoncé, alors qu’on pourrait se demander si cette dénonciation ne relève pas d’un anti-sémitisme assumé et fédérateur plutôt que d’une empathie, qui serait musulmane à défaut d’être philanthropique. En effet, du nombre supérieur de victimes palestiniennes en Syrie, il n’est jamais question. Quant à l’Inde, paradoxalement bien utile, elle imprègne le discours politique pakistanais. Les mots sont fermes pour condamner ses actions contre les co-religionnaires du Jammu-Cachemire tout en légitimant une mobilisation spirituelle nationale dans un état de guerre larvée ou ouverte depuis 1947. Le prix en a été le contrôle du pays par les militaires, une coûteuse course aux armements et la ruineuse acquisition de la puissance nucléaire. Dans le même temps, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux d’aphabétisation est de 69,5% pour les hommes et de 45,8% pour les femmes. De nombreuses tâches normalement dévolue à l’Etat, ne sont pas assurées, comme cela a été évoqué précédemment.

Malgré tout, le message national passe encore, y compris chez ceux qui en sont les perdants bien qu’il soit possible de déceler des fractures au sein de cette apparente unanimité.

5. Les outils, spécifiques et limités, de la cohésion nationale pakistanaise peuvent, à terme, avoir des conséquences contraires au but poursuivi.

Le patriotisme des citoyens du Gilgit-Baltistan est incontestable. Le drapeau pakistanais est largement distribué et brandit lors des événements sociaux ou, au quotidien, par des particuliers. Tous les matins les élèves des écoles chantent l’hymne national.

Pourtant, dans le Nord, on ne sait pas partager certains emballements extrémistes et obscurantistes fédérateurs que l’on peut trouver dans des régions situées plus au Sud.

Nulle part dans la Hunza on a pu entendre des appels à la pendaison d’Asia Bibi, dont la mort programmée était un quasi projet de société pour de nombreux Pendjabis et dont la perspective a indigné l’opinion mondiale.

Les Talibans et leurs apparentés sont exécrés et interdits de séjour entre Gilgit et le col de Kunjerab. Là, ils ne trouvent aucune des complicités locales qui leur ont généralement été indispensables pour réaliser leurs entreprises mortifères, y compris au Pakistan : comme pour les Chiites abattus à Chilas et au col de Babusar ou comme pour le massacre des alpinistes étrangers au camp de base du Nanga Parbat.

Outre l’immense tort que ces exactions ont causé à la fréquentation de la région, dont dépend le sort de nombreuses familles, la vision alternative du Gilgit-Baltistan peut, en partie, s’expliquer par des religions différentes. Les Talibans sont sunnites. Les habitants des hautes vallées et des montagnes du Nord sont majoritairement ismaéliens, une branche particulièrement pacifique du chiisme.

Dans la région, l’alphabétisation est supérieure à celle de certains pays occidentaux en ce qui concerne la jeunesse et, évidemment, à celle du reste du Pakistan. Les femmes sont, certes, moins visibles qu’en Europe mais elles ont une place importante dans la société. Leur scolarisation, dans des classes mixtes, est une réalité et une priorité largement partagée. En cela, on constate une évolution radicalement différente de ce que l’on peut observer dans le Baloutchistan ou dans le Swat, où, sous la pression des fondamentalistes, les filles sont exclues des écoles.

En dépit des conditions de vie difficiles, prétexte souvent invoqué pour justifier de nombreuses dérives, le radicalisme islamiste n’a pas droit de cité dans les territoires du Nord. On se trouve bien dans un Pakistan, qui ne ressemble pas à celui qui fait la une des médias, et dont la vision tant politique que religieuse prend un chemin divergent.

6. Conclusion : le Pakistan et le nouvel ordre centre-asiatique ?

Les efforts méritoires d’un Imran Khan (Premier ministre depuis août 2018), si les militaires, les fondamentalistes et les services secrets lui en laissent le temps, auront bien du mal à restaurer, pour sa nation, un statut apaisé et indépendant. Pour se développer et pour créer plus de liens avec le reste du monde les habitants du Nord du Pakistan pourront être tenté de se faire connaître sous un autre nom que celui d’un pays à la réputation compromise. Quelle serait alors la place de la Chine dans cette mutation?

Ce que l’on observe au Pakistan pourra concerner, demain, d’autres parties prenantes du programme chinois de la «Belt and Road Initiative». Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan mais plus encore les fragiles Kirghizstan et Tadjikistan y trouveront une manne bienvenue, bien que restrictive en terme de souveraineté.

L’Afghanistan n’en serait pas écartée. Pékin se raccorde à Faizabad (capitale du Badakhshan) via la fibre optique, à travers le corridor du Wakhan. Il est crédible d’envisager qu’il y promouvra sa stabilité contre des actions qu’il jugerait contraires, y compris de la part de son « ami » pakistanais.

Face aux dynamiques entreprises coloniales chinoises, le néo-impérialisme, que Vladimir Poutine tente d’imposer par la coercition sous le terme d’Union Economique Eurasienne, à l’attraction plus faible et aux moyen beaucoup plus limités, sera à classer au rang des «projets morts nés» comme l’écrivait, en octobre 2017, Mathieu Boulègue sur le Diploweb: La « lune de miel » sino-russe face à l’(incompatible) interaction entre l’Union Economique Eurasienne et la « Belt & Road Initiative ».

Le «Grand Jeu» continue avec, toutefois, des acteurs différents. Les cartes sont en cours de redistribution. Le Kremlin n’y a plus la main. Tout au plus pourra-t-il tenter d’y conserver le rôle de «trouble fête», si tant est qu’il puisse se permettre de heurter ouvertement Pékin dont l’appui ou la neutralité lui sont nécessaires afin d’exister dans le concert mondial, à mesure qu’il s’aliène les puissances occidentales.

7. Remerciements

Bien que les propos exprimées, ici, n’engagent que l’auteur de cet article et peuvent être le fruit de sa propre interprétation, il tient à remercier ses amis Pendjabis, Pachtounes, Bourouchos ainsi que Wakhis pour les opinions, parfois opposées, qu’il a pu recueillir oralement puis par les réseaux sociaux, et dont l’accueil, quels que soient les lieux, a toujours été unanimement ainsi que remarquablement cordial et généreux. Il a une reconnaissance particulière pour les élèves et les enseignants des deux écoles de la Fondation Agha Khan qui l’ont reçu à Passu et à Zoodkhun, dans la haute vallée de la Hunza. Il a pu constater, de visu, le sérieux et les efforts qui sont consacrés à l’éducation d’une génération dont un des nombreux talents est l’ouverture au monde associé à une parfaite maîtrise de l’anglais (en plus de l’ourdou et de la langue locale), et ce dès le plus jeune age.

Il a rencontré brièvement quelques Baloutches sans avoir pu tenir de discussion approfondie. Il n’a pas, non plus, pu échanger avec des Talibans et ne souhaite pas le faire à l’avenir même si, ce faisant, il se prive pourtant de témoignages de première main, qui contribueraient à la pertinence de l’exposé, sous réserve d’être encore en vie pour l’écrire.

Bernard Grua, Nantes, Bretagne, France, 07/03/2018

Articles sur des thèmes similaires:

- EN:Report of a French traveler about a domestic hate speech against the Wakhi minority of Chapursan Valley and its male international guests – credibility assessment of an alleged sexual conspiracy against local women and foreign female visitors – concerns about an emerging external extremism

- FR: Le Grand Jeu : rencontre anglo-russe aux confins du Pamir, de l’Hindou Kouch et du Karakoram

- EN: What to see and what to do in a short period of time in Hunza?

- EN: At the knot of past empires: Zood Khun, a Wakhi village in the high northern mountains of Pakistan

- FR: Chapursan, quand la nuit de Zoodkhun dévoile l’univers

EN: Chapursan, where Zoodkhun nights unveil the universe - FR: La Karakoram Highway, prototype des nouvelles Routes de la Soie?

EN: Karakoram Highway, a prototype of the new Silk Roads? - FR: Quelques réflexions sur le développement d’un tourisme responsable et communautaire dans la vallée de la Hunza, Pakistan

EN: Some reflections about the development of a responsible and community based tourism in Hunza Valley, Pakistan - EN: Tusion, the hidden gem of Pamir

Un hébergement dans la haute vallée de Chapursan permet de s’imprégner de l’atmosphère si particulière de ce noeud où se rejoignent ces chaînes de montagne géantes. On conseillera les deux Pamir Serai guest houses tenues par la famille du légendaire Alam Jan Dario (voir, aussi, la version à chargement rapide du site web pour voyageurs à la connection déficiente: PamirSerai guest houses light version).

7 commentaires sur « La Karakoram Highway, prototype des nouvelles Routes de la Soie? »